Les bouleversements économiques entamés en 2008 ont été le point d’orgue d’une rupture du régime mondial de croissance. Il est bien difficile aujourd’hui d’en déterminer tous les contours, mais une chose est sûre, au cœur de cette modification se trouve le bouleversement portant sur l’épargne et l’investissement. On peut légitimement penser, même si cela est quantitativement difficile à définir, que la relation épargne/investissement ex ante fut celle d’un surplus d’épargne. Les pays émergents furent, on le sait, une formidable source de cette épargne et les États-Unis, une pompe aspirante refoulante pour les pays avancés.

Demain, cela ne sera plus le cas. Simple conséquence de l’accroissement de la consommation des pays émergents, de leurs besoins en infrastructures, de la nécessité absolue pour les pays avancés d’investir massivement dans de nouveaux secteurs d’activité, sans oublier l’impact du vieillissement sur la nature même de l’épargne constituée. Ainsi, la donne va totalement changer, même si l’équilibre comptable final entre investissement et épargne se trouve naturellement respecté.

De quelle épargne s’agit-il ? Même si les ménages ont réagi par un accroissement du taux d’épargne (Arrondel et Masson, 2011 ; Bachellerie, 2011), ils ont modifié la qualité de leur épargne en investissant dans des actifs moins risqués et au bénéfice de placements plus sûrs,plus souples et plus liquides (Arrondel et Masson, 2011). Les banques ont, quant à elles, perdu leur capacité à réaliser des investissements de moyen terme à partir de l’épargne liquide (Glachant et al., 2010).

Au final, l’enjeu pour les pouvoirs publics est de favoriser une réorientation de l’épargne vers les investissements de long terme en réduisant les comportements nuisibles à une croissance déjà en berne. Le FMI prévoit une croissance de 3,5 % dans le monde en 2012. En France, le taux de croissance serait nul (FMI, 2012).

Afin de comprendre quelle est l’utilité des investissements de long terme, nous montrerons tout d’abord que les investisseurs de long terme vont devoir faire face à une plus grande rareté de l’épargne mondiale, alors que les besoins de long terme de la France vont s’accroître. Puis nous présenterons ces besoins et montrerons ensuite que le vieillissement va exercer un choc négatif supplémentaire sur l’épargne globale, les investissements et les capacités d’innovation. Enfin, nous définirons le choc fiscal et de partage des risques qui permettra de réaliser une relance économique par une meilleure compétitivité de nos entreprises et de leurs capacités d’innovation.

L’épargne : une ressource rare

La crise de 2008 a eu deux conséquences de grande ampleur : une raréfaction de l’épargne mondiale et une diminution des investissements privés par les entreprises et les ménages (Artus, 2009). L’évaluation de l’impact de la crise fait apparaître une diminution de l’épargne mondiale de 6 points de PIB et une baisse de l’investissement mondial de 2,5 points de PIB (Artus, 2009) (cf. graphique 1 ci-contre). L’Europe n’a pas fait exception à ce bouleversement global avec une contraction du taux d’épargne de 2,8 points de PIB entre 2008 et 2009 et une baisse des taux d’investissement de 3,3 points de PIB sur la même période (cf. graphique 2 ci-contre). La situation française est relativement équivalente à celle de l’Europe avec une diminution du taux d’épargne de 2,9 points de PIB et une baisse du taux d’investissement de 3 points de PIB (cf. graphique 3 ci-contre).

Du point de vue qualitatif, le déséquilibre entre épargne et investissement est issu d’un manque de coordination globale de l’économie qui s’est manifesté par une incapacité à mobiliser l’épargne des pays émergents vers les activités productives des pays développés (Glachant et al., 2010). Désormais, le nouvel équilibre d’épargne qui va émerger devra faire face aux importants besoins des pays émergents pour financer leurs infrastructures publiques encore manquantes. Par ailleurs, les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) vont devoir relancer leur croissance par l’innovation. Même si le taux d’épargne mondial est reparti à la hausse depuis 2009, il devrait être insuffisant pour financer ces importants besoins d’épargne de long terme.

Les pays émergents doivent réaliser des investissements dans des domaines nécessitant d’importants apports d’épargne de long terme : l’eau, l’énergie, la santé, les transports... Par exemple, les besoins de financement du réseau ferroviaire pour la seule Chine s’élèvent à 250 Md$ entre 2006 et 2020, en vue de financer 28 000 km de nouvelles lignes de transport sur le territoire (ONU, 2006). Les pays développés doivent construire un nouveau modèle de croissance reposant sur des innovations orientées vers la diffusion de nouveaux biens et services, notamment dans l’économie verte (Lorenzi et Villemeur, 2009a). Pour conclure, l’épargne mondiale va être une ressource d’autant plus rare que les besoins de chaque zone géographique vont entrer en compétition pour la capter.

La nécessité d’un rebond de l’investissement de long terme en France

Cette compétition entre pays émergents et pays développés pose un problème spécifique à la France qui doit reconstruire son appareil productif. Plus précisément, elle doit développer ses investissements de long terme autour de trois axes :

- miser sur la jeunesse en investissant dans l’éducation, la formation et les projets entrepreneuriaux des plus jeunes ;

- encourager les PME innovantes ;

- financer les grands projets d’innovation technologique.

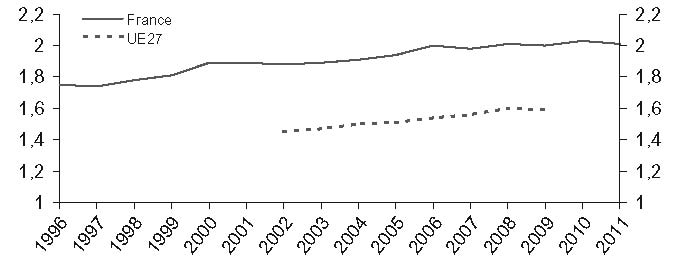

La jeunesse est une chance inexploitée. L’indicateur conjoncturel de fécondité du pays est de 2,01 enfants par femme (cf. graphique 4 ci-contre), ce qui permet à la France d'être un leader de la fécondité européenne avec l’Irlande (Beaumel et Pla, 2012). Or le pays n’a pas su saisir les atouts de sa jeunesse : celle-ci ne peut pas réaliser ses projets d’investissement, notamment à cause d’une diminution des crédits qui lui sont délivrés et elle peine à s’insérer sur le marché du travail. Les jeunes entrent sur le marché du travail plus tard que les générations précédentes. Le taux de chômage des personnes sorties du système de formation initiale en 2007 était de 18 % en 2010, soit trois ans après la fin de leurs études. Le taux de chômage des sortants a augmenté par rapport à la génération de 2004, où il était de 14 % trois ans après1.

La France doit se fixer deux objectifs sur la formation initiale : elle doit compter moins de 10 % d’une classe d’âge non diplômée et plus de 60 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur. Ces deux objectifs doivent permettre de réduire le chômage des jeunes, une population plus qualifiée étant une excellente protection contre ce phénomène (Le Rhun et Pollet, 2011). En 2010, la situation des jeunes ayant achevé leur formation initiale était bien meilleure pour les détenteurs d’un diplôme de niveau bac + 5 (5 % de chômage) que pour les personnes n’ayant aucun diplôme (33 % de chômage) (Lorenzi et al., 2012). Une jeunesse qualifiée agit également dans le sens d’une meilleure productivité. L’objectif fixé à 60 % d’une génération issue de l’enseignement supérieur permettrait d’accroître la productivité de 1,3 % d’ici à quinze ans (Lorenzi et al., 2012). Il est donc nécessaire de garantir le financement de la formation des générations les plus jeunes. C’est un investissement de long terme essentiellement public qui nécessite une importante mobilisation d’épargne.

Or nous sommes encore bien loin des objectifs fixés. Seulement 42 % des sortants de formation initiale des générations de 2007 à 2009 disposaient d’un diplôme de l’enseignement supérieur2. Ce taux est en fait resté bloqué autour de 40 % depuis deux décennies (Lorenzi et al., 2012). En outre, la part des individus qui sortent précocement du système éducatif3 était de 12,8 % en 2010. Elle tend progressivement vers les objectifs fixés par l’Union européenne à moins de 10 % à l’horizon de 2020, mais elle s’est stabilisée depuis les années 2003-2004 (cf. graphique 5).

La France doit ensuite saisir les capacités d’innovation des plus jeunes, inexploitées à cause d’une forte contrainte d’accès aux financements. Tout d’abord, le resserrement du crédit débuté en 2008 semble davantage toucher les plus jeunes car ils ont peu, voire de moins en moins, de patrimoine (Clerc et al., 2011). À titre illustratif, la part des ménages de moins de quarante ans qui sont propriétaires de leur résidence principale a reculé entre 1986 et 2010, notamment pour les ménages de moins de trente ans où elle est passée de 16 % de propriétaires en 1986 à 13 % en 2000 (Arrondel et Masson, 2012). Ensuite, les évolutions démographiques en cours vont également retarder l’accès des jeunes générations au patrimoine.

Le vieillissement se caractérise par un recul de l’âge moyen de transfert des héritages. L’âge moyen des héritiers des parents est passé de quarante-deux ans en 1984 à quarante-cinq ans en 1994, puis à quarante-sept ans en 2000 (Arrondel et Masson, 2012), alors que les héritages représentent une part de plus en plus importante du PIB. Cette part est en effet passée de 2,9 % en 1950 à 12,6 % en 2006 et n’a cessé de s’accroître (Piketty, 2011). Si, les études économétriques ne montrent pas un effet significativement positif des héritages reçus sur la création d’entreprise, inciter à un transfert patrimonial plus tôt dans le cycle de vie, notamment via les donations, serait utile au financement des investissements de long terme (Arrondel et Masson, 2012).

La France a besoin d’accroître ses financements de long terme pour l’activité des PME, car la crise a eu pour conséquence de contracter les crédits qui leur sont accordés. La diminution de la demande de biens et de services consécutive à la crise s’est traduite par l’allongement des délais de paiement des créances exigibles et l’augmentation des défaillances, des insolvabilités et des faillites déclarées (OCDE, 2009). En dehors des microentreprises, le nombre d’entreprises défaillantes a augmenté de 61 % entre juin 2008 et décembre 2008 (cf. graphique 6). Il a ensuite régulièrement décru jusqu’en mai 2012 où il reste à un niveau supérieur à l’avant-crise.

Ce problème est en fait majeur car les PME françaises constituent un levier essentiel pour l’innovation, à condition de parvenir à rattraper leur retard sur leurs homologues en Europe : sur la période allant de 1998 à 2000, la France occupe le treizième rang des pays de l’Union européenne à 15 pour l’innovation des petites entreprises et la douzième place pour les moyennes entreprises. Seulement 31 % des petites entreprises ont une activité d’innovation, contre 55 % pour le leader allemand, et 52 % des moyennes entreprises ont une activité innovante alors qu’en Allemagne, qui est toujours en première place, 72 % des moyennes entreprises sont dans ce cas4. La performance des entreprises françaises en matière d’innovation mérite en effet d'être notablement améliorée. Les dépenses de R&D (recherche et développement) par les entreprises ont été fixées à 2 % du PIB à l’horizon de 2010 par la stratégie de Lisbonne. Or, en 2008, elles étaient seulement de 1,3 % du PIB en France, contre 3 % en Suède (Villemeur, 2011).

L’État a besoin de financer de grands projets d’innovation technologique. Nous identifions trois axes qui présentent de forts potentiels de croissance : (1) investir dans l’économie verte, (2) mettre l’accent sur le développement des gérontechnologies et (3) mener ces projets innovants au sein des régions.

Investir dans l’économie verte

Selon une étude du Commissariat général du développement durable, publiée en mai 2012, l’ensemble des filières de l’économie verte représenteraient seulement 2 % du PIB national, alors que c’est un secteur à forte composante d’innovation. Il semble que les dirigeants d’entreprise aient bien saisi les potentiels de croissance de l’économie verte, car ils prévoiraient de réaliser d’importants efforts dans l’innovation et la R&D (Crifo et al., 2011).

Investir dans les gérontechnologies

Les gérontechnologies, qui « regroupent des outils qui peuvent jouer un rôle dans les soins, le soutien à l’autonomie ou le développement du lien social des personnes âgées à domicile ou en établissement », sont amenées à fortement se développer avec le vieillissement de la population mondiale, spécialement en France où les personnes âgées disposent d’un revenu et d’un patrimoine plus élevé (Lorenzi et al., 2012). À un horizon relativement proche, la croissance de la population dépendante devrait être importante : 68 millions de personnes d’âge élevé étaient physiquement ou mentalement diminuées en 2009 et elles seront 84 millions en 2020 (CAS, 2009).

Mener les politiques d’innovation au sein des régions

Les activités économiques innovantes sont concentrées à l’échelle locale, car elles bénéficient d’externalités et de rendements d’échelles liés à la proximité. Il faut donc financer l’innovation là où elle se trouve : au niveau régional et au niveau de l’agglomération (Madiès et Prager, 2008).

On le voit, la France, comme tous les pays avancés, a transféré une large partie de ses activités vers les pays émergents. D’une certaine manière, tous ces pays ont créé un chômage structurel qui ne peut être surmonté que par un investissement massif dans des secteurs aujourd’hui inexploités. La France dispose d’atouts non négligeables, mais elle a comme problème principal cette contrainte d’une épargne investie sur le long terme. Le problème est évidemment rendu plus complexe du fait des modifications démographiques en cours.

Le choc du vieillissement sur l’épargne et l’investissement

Non seulement la France va devoir réaliser sa stratégie d’investissement de long terme dans un monde où l’épargne sera rare, mais aussi elle va subir le choc du vieillissement démographique sur l’épargne et l’investissement, et sur l’innovation et la prise de risque (Hautcœur et Le Quéré, 2000 ; Arrondel et Calvo Pardo, 2008 ; Folus et Namur, 2011). De surcroît, les besoins d’investissements de long terme orientés vers la reprise de la croissance vont entrer en concurrence avec d’autres besoins d’investissements liés au vieillissement (Albouy, 2010).

Le vieillissement démographique se caractérise par une augmentation de la part relative des personnes âgées (Xuan, 2005) et se traduit en France par un accroissement de la population de plus de soixante ans. La part de celle-ci passera de 22,5 % de la population totale en 2012 à 30,7 % à l’horizon de 2060. La population de plus de soixante ans représentera alors un tiers de la population totale (cf. graphique 7).

Grâce à un indice de fécondité proche du seuil de renouvellement démographique établi à 2,1 enfants par femme (cf. graphique 4 supra), la France ne subit pas de vieillissement par le bas. Celui-ci correspond à un rétrécissement de la pyramide des âges par sa base, alors que les données françaises montrent que la population de moins de vingt-cinq ans passera de 19,4 millions en 2010 à 20,4 millions en 2060. Selon les hypothèses centrales de l’Insee sur le taux de fécondité et les migrations (et tout à fait à la marge sur les taux de mortalité des plus jeunes), la population des jeunes de moins de vingt-cinq ans devrait donc croître de seulement 5 % sur la période (cf. graphique 7, supra). Or la France traverse actuellement un phénomène de vieillissement par le haut qui se manifeste par l’« ajout d’étages supplémentaires » à la pyramide des âges (Pison, 2009 ; Lorenzi et al., 2012). L’impact du vieillissement sur l’épargne globale, les investissements et l’innovation va donc relever d’un choc démographique sur les classes d’âge de plus de soixante ans.

Quel est l’impact du vieillissement sur l’épargne globale ?

L’impact du vieillissement sur l’épargne globale dépend de deux effets opposés. Pour faire face au vieillissement par le haut, et donc à une durée de vie plus longue en inactivité, les actifs devront accroître leur épargne (Glachant et al., 2010). A contrario, les retraités seront plus nombreux. Or selon les hypothèses de la théorie du cycle de vie, ils devraient avoir une épargne négative (Modigliani, 1988).

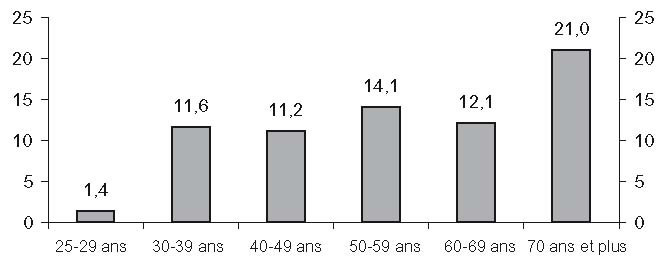

Le second point a fait l’objet de débats concernant la validation empirique des hypothèses du cycle de vie (Lorenzi et al., 2012). Les données françaises montrent que les personnes de plus de soixante ans ont un taux d’épargne moyen très important, voire plus important que la population active. Les personnes de plus de soixante-dix ans ont un taux d’épargne moyen net de 21 % (cf. graphique 8).

Toutefois, tout porte à croire que les générations futures vont réduire leur propension à épargner. En effet, alors que les générations nées avant 1946 sont marquées par une culture de la rareté et orientent leur consommation vers leurs besoins primaires (alimentation, santé, logement), les générations nées après la Seconde Guerre mondiale orientent leur consommation vers les loisirs et la culture (CAS, 2010). Les économistes s’entendent finalement sur la prépondérance du second effet et en concluent que le vieillissement démographique aura un impact négatif sur l’épargne globale (Börsch-Supan et al., 2004).

Quel est l’impact du vieillissement sur le taux d’investissement ?

Alfred Sauvy considérait que le vieillissement démographique a un impact négatif sur l’investissement (Hautcœur et Le Quéré, 2010). Cette opinion est toujours relayée par des travaux plus récents (Folus et Namur, 2011). Sans établir de causalité, ces analyses récentes reposent sur l’observation d’une corrélation entre le vieillissement démographique et le déclin tendanciel de l’épargne et de l’investissement, à l’image de ce qui se passe au Japon : l’âge médian le plus élevé au monde (United Nations, 2002) et un déclin tendanciel du taux global d’épargne et d’investissement entre 1980 et 2012 (cf. graphique 9).

Quel est l’impact du vieillissement sur l’innovation et les prises de risque ?

Le vieillissement démographique devrait se caractériser par un accroissement des comportements risquophobes (Arrondel et Calvo Pardo, 2008 ; Lorenzi et al., 2012) et une moindre appétence pour l’innovation (Hautcœur et Le Quéré, 2010). Ce constat est une vraie menace pour la croissance. Les ménages devraient privilégier les pla-cements les plus sûrs et les moins risqués, alors que la mise en œuvre d’une dynamique innovante repose essentiellement sur la prise de risque. Les activités très innovantes, notamment financées par le capital-risque, pourraient être fortement impactées (Pelletan et al., 2011).

Toutefois, certains experts modèrent quelque peu ce constat. Ils soulignent que l’impact du vieillissement sur l’innovation et la prise de risque pourrait être plus mesuré que prévu : le vieillissement démographique devrait exercer un « effet de composition d’ampleur modeste qui joue tout au plus un rôle secondaire » (Arrondel et Masson, 2011) par rapport aux enjeux des dépenses de retraite, de dépendance et de santé (Chojnicki et al., 2012 ; Plisson et Villemeur, 2012). S’ils ne correspondent pas à la majorité des comportements des seniors, il arrive même que ces derniers adoptent des positions plus risquées que les plus jeunes. L’exemple des business angels illustre bien ce phénomène car le profil de l’investisseur type est un senior passionné par les technologies (Villemeur, 2011).

Quel est l’impact du vieillissement sur les besoins en investissements de long terme ?

L’impact macroéconomique du vieillissement sur l’épargne, l’investissement, la prise de risque et l’innovation est globalement négatif. Il exerce en outre une contrainte très importante sur les besoins d’une population vieillissante qui a d’importantes attentes en investissements de long terme : une adaptation d’infrastructures publiques – système de transport et aménagement urbain –, un investissement massif dans la santé – développement de la médecine ambulatoire, des services hospitaliers, des technologies de la domotique et de la télémédecine – et une meilleure adaptation du parc immobilier (Albouy, 2010).

Le choc est donc double : un impact négatif du vieillissement sur l’épargne de long terme et une capture de l’épargne de long terme pour des investissements non productifs.

Choc fiscal et partage des risques

Le problème fiscal est évidemment au cœur des stratégies des politiques publiques. Il faut à la fois favoriser l’épargne de long terme et canaliser cette épargne vers des investissements de long terme, c’est-à-dire plus risqués. Il n’y a pas d’autres leviers que fiscaux pour inciter une population largement averse aux risques.

Concernant la fiscalité de long terme, elle a très largement été évoquée dans le dernier rapport de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances) qui propose la meilleure définition d’une bonne politique d’épargne (FFSA, 2012). Celle-ci doit se fixer un nombre limité d’objectifs qui doivent être poursuivis sur le long terme. Ils doivent s’insérer dans une politique de l’épargne cohérente et réalisée sur un horizon long. Les outils de cette politique, reposant notamment sur la fiscalité, doivent conserver leur stabilité dans le temps.

En respectant ces principes fondateurs, la politique fiscale doit pouvoir exercer sa forte capacité à canaliser l’épargne des ménages. En effet, on sait que la mise en œuvre d’une mesure forte peut avoir des incidences importantes sur les comportements d’épargne. L’effet de la fiscalité dépend directement de la performance financière du produit avant impôt. Par conséquent, plus le rendement de produits d’épargne qui sont substituables est proche, plus l’impact d’une mesure fiscale portant sur l’un de ces produits sera efficace. Au final, la question de la fiscalité repose surtout sur la concurrence entre zones d’investissement car celle-ci modifie les coûts et les bénéfices relatifs de chaque système pour l’épargnant (FFSA, 2012).

Une politique fiscale est pleinement légitime lorsqu’elle permet de réduire les risques sur des investissements de long terme que le marché ne peut pas (ou plus) assumer. En effet, l’aversion au risque se traduit par une distorsion des horizons et agit en défaveur des investissements de long terme. Réduire l’aversion aux risques repose sur la nécessité d’atténuer les biais comportementaux – c’est-à-dire les biais qui se manifestent par une incertitude sur les probabilités de la survenance des risques –, les biais sur la structure des fonds d’investissement et les biais institutionnels qui sont liés à la nature du système de retraite et du système fiscal (Glachant et al., 2010).

Le partage des risques du marché avec l’État se justifie essentiellement pour les risques les plus rares et qui ont les coûts les plus élevés, tels que les risques systémiques extrêmes (Glachant et al., 2010). L’intervention de l’État n’est donc pas nécessaire pour les risques de haute fréquence que le marché peut assurer. Il faut donc favoriser l’émergence et la généralisation d’un nouveau modèle de partenariat public-privé, où le marché assurerait les risques habituels et les pouvoirs publics les risques les plus extrêmes et où l’intervention publique pallierait les incapacités du marché à financer les investissements de long terme.

La littérature (Arrow et Lind, 1970 ; Martimort et Rochet, 1999 ; Glachant et al., 2010) identifie trois avantages à l’État par rapport au marché pour assurer les risques élevés : la diversification des risques sur un nombre important de projets d’investissement, sa capacité à financer, sous certaines conditions, sa dette dans de meilleurs termes que le marché et sa capacité à répartir les risques des investissements longs sur tous les contribuables en conservant la maîtrise du pilotage des projets d’investissement.

Quelques mesures, non exhaustives, doivent permettre de réaliser un transfert des risques :

- la création d’une banque publique d’investissement, proposition présente dans le programme du président Hollande et dont le lancement effectif a été annoncé pour les mois qui viennent. Cette institution a pour intérêt de garantir la prise de risque essentielle à la croissance, mais que les entreprises ne peuvent pas assumer seules. Cette proposition semble très bien accueillie par les PME innovantes. En effet, 82,32 % des entreprises concernées sont favorables à la création d’une banque publique d’investissement (étude du Comité Richelieu, Association française des PME innovantes, 2012) ;

- le développement des produits d’assurance-vie doit également soutenir un partage des risques, mais, dans le cas présent, entre les épargnants et les entrepreneurs. Ce produit présente plusieurs avantages. Il permet tout d’abord d’orienter l’épargne vers les fonds propres des entreprises (Glachant et al., 2010). Ensuite, il est plébiscité par les Français. 62 % d’entre eux détiennent une assurance-vie et la demande s’est développée (Benne et Peuillet, 2011). En 2004, 58,8 % des Français détenaient une assurance-vie.

Mais derrière ces dispositions générales, il faut évidemment prendre en compte les problèmes spécifiques de la période. Nous avons beaucoup insisté sur les besoins d’investissements publics pour l’éducation, l’insertion sur le marché du travail, le financement des projets entrepreneuriaux des plus jeunes ainsi que les besoins des PME en matière d’accès aux crédits et de développement des PME innovantes.

Quelques mesures sont particulièrement importantes : parvenir à 60 % d’une génération diplômée de l’enseignement supérieur et à moins de 10 % d’une génération ne disposant d’aucun diplôme, soutenir l’accès au crédit pour les investissements longs des jeunes entrepreneurs, accroître les financements de long terme pour l’activité des PME, et plus particulièrement des PME innovantes, et développer de grandes innovations technologiques (investir dans l’économie verte, entrer dans la compétition mondiale du marché des gérontechnologies et financer l’innovation au niveau territorial).

Tous ces besoins nécessitent de mobiliser de l’épargne sur le long terme et de lever les conséquences d’une aversion au risque accrue des épargnants. Or le levier fiscal présente les effets incitatifs les plus efficaces pour favoriser un meilleur partage des risques. Plus spécifiquement, deux politiques de partage des risques sont centrales : la création d’une banque publique d’investissement et le développement des produits d’assurance-vie.

Jamais le problème d’épargne et d’investissement ne s’est retrouvé autant au cœur des questions que pose une politique économique. Le monde de demain sera fait de rareté de l’épargne et d’aversion aux risques, auxquelles il faut répondre par une fiscalité audacieuse et un partage des risques très novateur entre la collectivité et l’individu.