La recomposition des institutions financières, à la suite de la crise, est particulièrement profonde et déstabilisante pour la banque. Elle est aussi importante pour l'assurance et la réassurance. Il faut toutefois souligner que celles-ci sont des institutions très particulières, dont la classification en institutions financières est trompeuse à de nombreux égards. De fait, les problématiques de la (ré)assurance sont assez dissemblables de celles des autres institutions financières, à l'exception des fonds de pension. Dans cet article, nous montrerons que la place de la (ré)assurance dans l'économie continue de progresser, mais que le gap de protection qui a été identifié depuis plusieurs années n'a guère tendance à se résorber. Nous montrerons aussi que si la (ré)assurance a souffert de la crise financière et continue à souffrir de ses conséquences, notamment des politiques monétaires laxistes menées par les banques centrales, elle a néanmoins fait preuve d'une grande résilience, par comparaison à la crise précédente du début des années 2000. Pour autant, les pouvoirs publics ont souhaité renforcer la réglementation prudentielle du secteur, avec plus ou moins de pertinence selon les cas, et l'on montrera que ce renforcement est intervenu en même temps qu'un accroissement significatif de l'intensité capitalistique du secteur, dont la résilience globale devrait donc s'être encore accrue. Comme on le verra, ce renforcement de la réglementation prudentielle n'est probablement pas étranger à la concentration du secteur, qui est allée de pair avec le renforcement de son internationalisation. Nous montrerons que la crise et les politiques monétaires qui ont suivi ont incité les (ré)assureurs à réduire le poids des actions et des obligations souveraines dans leur portefeuille d'actifs et à se tourner vers les investissements « alternatifs » pour compenser les effets des taux d'intérêt nuls ou négatifs. De ce point de vue, la capacité de la (ré)assurance à compenser les déséquilibres macroéconomiques générés par la crise et les politiques économiques qui ont suivi est bien réelle, même si elle ne saurait être surestimée. Enfin, nous ferons ressortir le fait que la résilience du secteur et de sa profitabilité a permis d'accroître son attractivité auprès des investisseurs, avec pour conséquence des capacités de couverture accrues et des pressions à la baisse sur les tarifs de certaines lignes d'activité en assurance-non-vie et en réassurance, notamment en catastrophes naturelles. En conclusion, nous présenterons les défis que le secteur doit encore relever et qui sont susceptibles de prolonger la recomposition du secteur dans les années à venir.

Une place accrue dans l'économie, mais à gap de protection inchangé

La pénétration accrue de l'assurance dans l'économie

Plus les économies sont avancées, plus elles cherchent à se couvrir contre les risques et recourent à l'assurance, ce qui semble indiquer une aversion au risque croissante avec le niveau de richesse économique. Mais, en même temps, l'exposition aux actifs risqués croît avec le niveau de richesse économique, ce qui semblerait pointer plutôt une aversion au risque décroissante avec le niveau de richesse. En fait, le lien entre aversion au risque et richesse économique est ambigu. La condition nécessaire, mais non suffisante, pour que l'aversion absolue au risque soit décroissante est que l'utilité marginale soit convexe ; la condition nécessaire et suffisante est que cette convexité soit uniformément plus large que l'aversion absolue au risque. La question de la convexité de la courbe d'utilité marginale et de son degré de convexité n'est donc pas une question théorique mais empirique, que les économistes, à la suite d'Arrow, ont eu tendance à trancher en faveur d'une aversion au risque constante.

De fait, entre 2005 et 2014, la croissance du revenu par tête ne s'est pas accompagnée d'un accroissement équivalent du taux de pénétration de l'assurance dans les économies concernées. Au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la relation positive entre le niveau du taux de pénétration de l'assurance et le niveau du produit intérieur brut (PIB) par tête observée en 2014 se distingue très clairement de la relation observée en 2005. Comme le montre le graphique 1, en assurance-vie, les deux relations ne se recouvrent qu'au bas de la distribution du PIB par tête, puis elles se séparent d'autant plus que l'on s'élève dans le niveau du PIB par tête, au point que, dans les économies les plus avancées (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas), le taux de pénétration de l'assurance-vie a baissé, alors que le PIB par tête a augmenté, faisant apparaître un phénomène de saturation.

Taux de pénétration en vie

(primes en % du PIB)

en fonction du PIB par tête

(en parité de pouvoir d'achat $ de 2005)

Sources : OCDE ; SCOR.

En revanche, comme le montre le graphique 2 (infra), en assurance-non-vie, le déplacement latéral de la relation dans le temps coexiste avec une hausse assez générale du taux de pénétration.

Taux de pénétration en non-vie

(primes en % du PIB)

en fonction du PIB par tête

(en parité de pouvoir d'achat $ de 2005)

Sources : OCDE ; SCOR.

En tout état de cause, comme le montre le graphique 3 (infra), le poids du secteur de l'assurance dans l'économie des principales économies de l'OCDE, mesuré par le poids de son bilan dans le PIB, a crû beaucoup moins vite et de façon moins systématique que celui de la banque ou celui des autres institutions financières, entre 2005 et 2014. Aussi, en dépit d'un poids non négligeable, le poids de l'assurance demeure-t-il significativement en retrait par rapport au poids des autres institutions financières. L'assurance partage ces caractéristiques avec les fonds de pension.

Poids des différents intermédiaires financiers

(bilan en % du PIB)

Source : FMI (2016), Global Financial and Stability Report, avril.

Cela devrait inciter à s'interroger sur la pertinence de classer la (ré)assurance, tout comme les fonds de pension, au sein des institutions financières, alors qu'elles ne partagent guère les caractéristiques principales de la banque et des autres institutions financières, ni en termes de nature des opérations, ni en termes de place dans l'économie.

La persistance du gap de protection en assurance-non-vie

En dépit de la progression du taux de pénétration de l'assurance-non-vie au sein des économies de l'OCDE, celles-ci se caractérisent toujours par un déficit de protection important, notamment pour les catastrophes naturelles. Cela ressort clairement du graphique 4 qui présente l'évolution des pertes liées aux catastrophes naturelles dans le monde, en dollar constant, et qui sépare les pertes assurées des pertes non assurées.

Pertes liées aux catastrophes naturelles dans le monde

(en Md$)

Source : SwissRe (2016), « Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2015 », Sigma, 1/2016.

De fait, alors même que le nombre de catastrophes naturelles et leur coût unitaire sont sur une tendance croissante de long terme, leur taux de couverture par l'assurance demeure relativement stable par-delà les fluctuations d'une année sur l'autre, comme le confirme le tableau 1 qui présente l'évolution du nombre de catastrophes naturelles dans le monde, de leur coût et de leur couverture par l'assurance. On notera la baisse tendancielle du nombre de victimes (nombre de morts).

Évolution des catastrophes naturelles dans le monde

Sources : MunichRe ; SwissRe ; SCOR.

L'augmentation du coût unitaire des catastrophes naturelles dans le monde est imputable à la croissance de la richesse liée tant à la croissance économique qu'à la croissance de la population et à sa concentration dans les zones plus exposées aux risques. Mais même au sein des économies avancées, la progression de la pénétration de l'assurance-non-vie ne va pas de pair avec une progression de la couverture des expositions aux événements naturels. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle est associée à la défaillance des politiques publiques de prévention du changement climatique, la COP21 ayant été incapable d'imposer un prix des émissions de carbone.

Cette insuffisance de protection ne concerne pas seulement les catastrophes naturelles, même si elle est particulièrement flagrante pour celles-ci. On la retrouve pour de nombreux autres risques extrêmes, que ce soit en matière d'atteinte aux biens ou aux personnes, ou encore en matière de responsabilité.

La résilience de l'assurance-vie

et la croissance de l'assurance-non-vie

La résilience de l'épargne-vie

Le volume des primes d'assurance-vie, après avoir crû à un rythme accéléré avant la crise, a enregistré une forte chute en 2008-2009, suivie d'un rebond qui lui a permis de retrouver en 2014 un niveau proche de son point haut de 2007, comme le montre le graphique 5. On remarquera que le choc de la crise a été moins marqué, mais plus long dans les économies européennes que dans les autres économies avancées, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, une évolution qui reflète la situation économique plus générale de ces régions.

Volume de primes en prix courants pour l'assurance-vie

Sources : OCDE ; Insurance Europe.

Cette performance est assez remarquable dans le contexte de fort ralentissement de la croissance économique et de baisse de l'inflation à des niveaux historiquement bas, qui a été celui des années de crise. De fait, la crise semble avoir renforcé le rôle de l'assurance-vie comme forme d'épargne préférée des ménages, quand elle n'est pas leur épargne quasi exclusive, comme en France. Il peut paraître surprenant que la crise n'ait pas altéré cette tendance. Cela s'explique par trois facteurs principaux :

les assureurs-vie se sont révélés particulièrement résilients à la crise par rapport aux autres institutions financières, notamment par rapport aux banques, ce qui a conforté leur position comme épargne de protection des ménages ;

la garantie en capital qu'offrent les produits en euros s'est révélée particulièrement utile et rassurante pour les épargnants, au moins psychologiquement dans la mesure où elle n'a pas été systématiquement activée durant la crise ;

la mutualisation intertemporelle opérée par l'assurance-vie entre différentes générations de contrats, de portefeuilles d'actifs et donc de rendements a permis aux assurés de continuer à bénéficier des rendements plus élevés procurés par les investissements passés.

La poursuite de la croissance de l'assurance-non-vie

Comme le montre le graphique 6, l'assurance-non-vie, c'est-à-dire l'assurance dite « de biens et de responsabilité », a poursuivi sa croissance une fois absorbé le choc de 2009, qui a été moins marqué dans les économies européennes que dans les autres économies avancées, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, un contraste qui reflète, comme nous l'avons déjà vu, les différences de conjoncture au sein des économies avancées.

Volumes de primes en prix courants pour l'assurance-non-vie

Sources : OCDE ; Insurance Europe.

La poursuite de la croissance de l'assurance-non-vie est à l'image de la croissance des flux et des stocks de l'économie, c'est-à-dire de la richesse des économies de l'OCDE. Elle traduit aussi l'expansion de l'univers des risques qui croît non seulement avec la richesse et la population, mais aussi du fait de :

l'accroissement des risques naturels liés tant à la concentration des populations dans les zones les plus dangereuses de la planète qu'au changement climatique ;

l'accroissement des risques technologiques liés à la complexité et à la puissance croissante des techniques utilisées par l'homme, avec pour corollaire que la défaillance de la technique induit des pertes croissantes ;

l'accroissement des risques liés aux interactions croissantes au sein d'une population en croissance, lesquelles sont en temps normal profitables, mais peuvent se révéler d'autant plus catastrophiques qu'elles résultent d'intentions malignes, combinées à la puissance de la technique (terrorisme, cyber-risque, etc.).

Des réformes prudentielles importantes aux conséquences significatives

Des réformes prudentielles risk-based, mais insuffisamment cohérentes

La (ré)assurance a connu des réformes prudentielles importantes durant la crise, en Europe comme dans un grand nombre d'autres pays, à l'exception notoire des États-Unis où la réforme de la solvabilité, avec la mise en place du risk-based capital (RBC), est bien antérieure à la crise. L'esprit de ces réformes est similaire dans tous les pays : il s'agit d'imposer des exigences en capital qui soient mieux proportionnées aux risques auxquels les entreprises de (ré)assurance sont exposées, que ce soit à l'actif (investissements) ou au passif (engagements d'assurance). En Europe, cette réforme a pris le nom de « Solvabilité II ». Elle a été adoptée à la fin de 2008 et est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Elle présente trois avantages principaux :

elle repose sur une mesure cohérente et complète de l'ensemble des risques auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée ;

elle reconnaît les interdépendances et les effets de diversification entre ces risques, ce qui constitue une avancée importante dans la mesure où la valeur ajoutée de la (ré)assurance porte essentiellement sur cette diversification : c'est parce que les risques n'arrivent pas tous en même temps chez tout le monde que l'assurance est avantageuse par rapport à l'autoprotection et à l'épargne individuelle, et qu'elle peut proposer des tarifs attractifs aux assurés ;

à côté de la formule standard, elle reconnaît la pertinence des modèles internes qui constituent la meilleure mesure des risques auxquels les entreprises de (ré)assurance sont effectivement exposées, et de leurs interdépendances ;

elle reconnaît la réalité des groupes de (ré)assurance, notamment des groupes internationaux, et de l'interdépendance entre leurs différentes entités sur le marché national comme à l'international, notamment au niveau paneuropéen ; elle en tire la conséquence logique qui est que les corps de contrôle nationaux doivent coopérer entre eux, à tout le moins au niveau européen ;

elle insiste sur l'importance de la gestion des risques au sein des entreprises de (ré)assurance.

Pour autant, Solvabilité II n'est pas exempte de limitations et d'incohérences qui incitent les (ré)assureurs à distordre leur portefeuille de risques, notamment à l'actif, en se concentrant excessivement sur certains risques insuffisamment chargés en capital :

en fixant l'horizon de la mesure des risques à un an et non à la durée effective des engagements souscrits, elle privilégie une approche de court terme qui ne permet pas de prendre correctement en compte le risque de déviations cumulatives de long terme, notamment les risques sériels à développement long, ou les capacités de diversification intertemporelles qui jouent cependant un rôle extrêmement important en (ré)assurance ;

elle assimile abusivement les dettes des États de l'OCDE à des actifs sans risque, alors que ces dettes comportent tout à la fois un risque macroéconomique et un risque de crédit importants ; en même temps, elle impose à la détention d'actions un chargement en capital excessif car calibré sur leur volatilité de court terme, même si leur horizon de détention est de long terme, comme cela est généralement le cas ;

elle inclut des mesures de transition qui améliorent temporairement les ratios de solvabilité en élargissant les passifs susceptibles d'être comptabilisés comme capital disponible ou en réduisant les exigences en capital par rapport à ce qu'imposerait la prise en compte, dans le cadre de la formule standard originelle, des risques auxquels les (ré)assureurs sont effectivement exposés ;

elle impose des exigences procycliques qui, en l'absence de modulation cyclique, obligent les (ré)assureurs à reconstituer leur capital en bas de cycle, lorsqu'il est le plus difficile de lever des capitaux, et qui ne permettent pas au capital de jouer un rôle d'absorbeur de chocs macroéconomiques ;

enfin, elle impose des charges de conformité et de reporting très lourdes aux conseils d'administration des entreprises de (ré)assurance, qui les distraient de leur fonction stratégique ; la gestion des risques y gagne en pertinence, mais au prix d'un risque stratégique et concurrentiel accru.

L'application des nouvelles normes prudentielles Solvabilité II pose d'autant plus de problèmes qu'elles sont incohérentes avec les nouvelles normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS). Certes les deux standards se prévalent de la « valeur de marché », mais les premières imposent une comptabilité intégralement en « valeur de marché », tandis que les secondes n'appliquent la « valeur de marché » qu'aux seuls actifs. Les normes comptables IFRS actuelles sont censées être relayées par des normes comptables intégralement en fair value, mais la date de la transition est chaque fois repoussée en raison des difficultés à définir une norme cohérente pour les passifs d'assurance dont la valeur de marché ne peut être observée sur un marché effectif et doit donc être estimée à partir de modélisations financières. La plus grande incertitude règne donc sur ce que sera le contenu des normes comptables définitives pour l'assurance et sur sa cohérence avec Solvabilité II.

Parallèlement, l'International Association of Insurer Supervisors (IAIS), à la demande du Financial Stability Board (FSB), a développé une formule standard factorielle, le basic capital requirement (BCR), qui définit des exigences minimales en capital pour les (ré)assureurs globaux, auxquelles s'ajoute une exigence supplémentaire en capital, le higher loss absorbency, pour les G-SII (global systematically important insurers), c'est-à-dire pour les (ré)assureurs globaux qui ont été désignés comme systématiquement importants par le FSB. À ce stade, le FSB a désigné neuf assureurs internationaux comme systémiques (Aegon, Allianz, American International Group, Aviva, Axa, MetLife, Ping An Insurance Group, Prudential Financial et Prudential), mais aucun réassureur. La démarche du FSB et de l'IAIS est en soi pertinente : dans un monde d'acteurs globalisé, la supervision de ces acteurs doit elle-même devenir globale. Comme l'ont montré les cas de Lehman Brothers et AIG, c'est l'absence d'une supervision globale qui explique assez largement la crise financière de 2008 et ses conséquences désastreuses. Pour autant, la démarche soulève deux problèmes majeurs. D'une part, ces initiatives n'ont pas été vraiment coordonnées avec les initiatives nationales ou régionales même quand celles-ci étaient beaucoup plus complètes et sophistiquées, comme c'est le cas avec Solvabilité II, ce qui aboutit à une accumulation de couches prudentielles plus ou moins incohérentes. D'autre part, la notion de systémicité n'est pas pertinente en (ré)assurance dans la mesure où, par nature, les opérations de (ré)assurance, contrairement aux opérations de banque, ne sont pas systémiques :

le bilan des (ré)assureurs est visqueux : les assurés n'ont aucun droit de tirage sur les passifs des (ré)assureurs en dehors d'événements prévus au contrat ; même si la situation est plus nuancée en assurance- vie, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne présente pas la liquidité d'un dépôt à vue ;

la (ré)assurance, contrairement à la banque, est structurellement en cash-flows positifs car c'est l'épargne préalable, la prime, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus stable, qui génère ses passifs et ce sont ces passifs qui font ses « crédits » ;

les (ré)assureurs sont traditionnellement plus courts à l'actif qu'au passif, ce qui les rend sensibles à la baisse des taux d'intérêt, mais ne génère pas de risque systémique, lequel est lié à la transformation de passifs courts en actifs longs ;

l'insurance run ou l'assuranceroute sont inconnus dans la mesure où, contrairement à la banque, l'insolvabilité d'un (ré)assureur intervient avant qu'il ne soit illiquide et elle donne lieu traditionnellement à une résolution ordonnée, appelée run-off, qui est une activité très rentable ; la faillite d'un (ré)assureur fait la bonne fortune de ses compétiteurs quand la faillite d'une banque menace immédiatement ses compétiteurs ;

les risques souscrits par les (ré)assureurs demeurent à leur bilan jusqu'à l'extinction de leurs engagements, sauf transfert de portefeuille soumis à l'autorisation des superviseurs ; a priori, les opérations figurant au hors-bilan des (ré)assureurs ne sont pas des opérations de (ré)assurance, mais des opérations quasi bancaires ;

le mécanisme de la réassurance ne comporte pas de dimension systémique dans la mesure où il reste circonscrit en volume (13 % des primes d'assurance) et, contrairement aux liens interbancaires, il ne comporte que peu de liens de réciprocité ;

la couverture des risques de crédit offert par les rehausseurs de crédit et AIG, qui a joué un rôle important dans le déclenchement, puis dans le déroulement de la crise, n'est pas une opération de (ré)assurance, mais une opération quasi bancaire, qui aurait dû relever de la supervision bancaire.

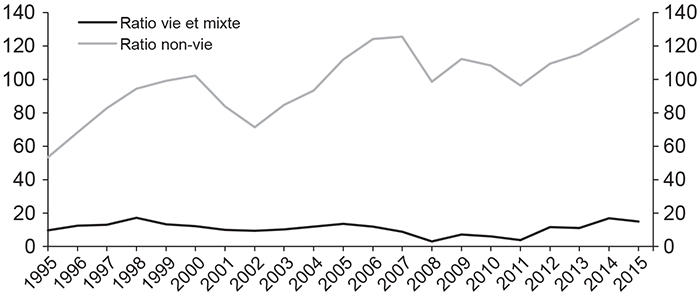

L'accroissement de l'intensité capitalistique de l'assurance-non-vie

Nous ne disposons pas d'une vue complète et cohérente de l'évolution de la solvabilité des entreprises de (ré)assurance. Pour approcher celle-ci, on peut rapporter les capitaux propres, y compris les plus-values latentes, aux provisions qui constituent un indicateur du coût potentiel des engagements souscrits par les (ré)assureurs. Ce ratio permet d'apprécier de quel montant le coût des engagements peut dévier par rapport aux prévisions sans mettre en danger l'entreprise de (ré)assurance concernée ou, comme dans le graphique 7 (infra), le marché concerné (en l'occurrence le marché français). Comme le montre ce graphique, l'intensité capitalistique de la (ré)assurance-non-vie française et donc sa capacité à absorber des déviations par rapport aux prévisions ont eu tendance à croître de façon continue au cours des vingt dernières années, une croissance interrompue temporairement par le déclenchement des crises de 2001 et de 2008. Inversement, en assurance-vie, en France, l'intensité capitalistique a eu tendance à stagner. On peut penser que ces tendances incorporent un comportement de préparation à la réforme Solvabilité II et anticipent sur ses effets. En fait, rien n'est moins sûr et l'on a même de bonnes raisons de penser que les entreprises européennes ont retardé autant que possible la prise en compte des contraintes Solvabilité II :

l'anticipation d'une hausse des exigences en capital a toujours un coût économique et financier, qu'il est avantageux de repousser autant que possible ;

l'Europe a retardé à plusieurs reprises l'entrée en vigueur de la réforme, ce qui fait que la date du 1er janvier 2016 était encore incertaine dans les esprits en 2015 ;

ce n'est que tardivement que l'Europe a adopté des mesures de transition qui ont pour effet d'étaler significativement les contraintes nouvelles de Solvabilité II dans le temps, notamment en assurance-vie.

Ratio « capitaux propres + plus values latentes/provisions » (France)

Sources : Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ; ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

La poursuite de la concentration et de l'internationalisation

La concentration du secteur sous la pression des exigences prudentielles

Dans la plupart des économies avancées, le nombre d'entreprises de (ré)assurance a fortement diminué. Cela est vrai au niveau de l'OCDE comme au niveau de l'Union européenne, notamment à celui de la France, comme le montre le graphique 8. Cette évolution prolonge une tendance antérieure que la crise n'a pas remise en cause. On notera toutefois qu'en assurance-vie, le nombre d'entreprises a récemment augmenté au sein de l'OCDE comme en Europe, à l'exception de la France. Cette augmentation est à mettre en relation avec la politique monétaire actuelle dont on verra qu'elle met l'assurance-vie au défi de renouveler son business model et qu'elle incite de nouveaux acteurs à entrer sur le marché pour tester de nouveaux modèles.

Évolution du nombre d'entreprises d'assurance

Sources : OCDE ; Insurance Europe.

Si l'on en croit les statistiques d'Insurance Europe, cette concentration du secteur ne s'est en général pas faite au profit des acteurs dominants du marché. En France, par exemple, les parts de marché de CNP et de Groupama, relayés récemment par AXA, qui sont les premiers acteurs respectivement de l'assurance-vie et de l'assurance-non-vie, sont restées relativement stables. Le même constat peut être fait au Royaume-Uni. En Italie et en Espagne respectivement, les parts de Generali en vie et de MAPFRE en non-vie ont même baissé, en même temps que le nombre d'entreprises d'assurance-vie diminuait significativement sur ces marchés. Plus généralement, la part de marché national des cinq et dix premières sociétés ne s'est pas accrue significativement, en vie comme en non-vie. Cela s'explique par le fait que la concentration du secteur européen de l'assurance s'est faite surtout par regroupement d'entités de petite taille ou de taille moyenne pour constituer des entités de plus grande taille, sans chercher à acquérir ou à renforcer des positions dominantes sur le marché. Naturellement, cette tendance générale recouvre des évolutions nationales diversifiées. Ainsi seule l'Allemagne fait exception ; la part de marché d'Allianz, le premier acteur de l'assurance allemande, s'est accrue en vie comme en non-vie.

La poursuite du développement à l'international

L'une des raisons pour lesquelles les « champions nationaux » n'ont pas accru leur part de marché sur leurs marchés nationaux respectifs vient de ce que ces acteurs ont privilégié la croissance à l'international. En fait, de nombreuses entreprises d'assurance, bien au-delà du cercle des champions nationaux, ont cherché à se développer à l'international au cours de la période. Ainsi la part du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises d'assurances françaises à l'international s'est-elle significativement accrue au cours de la crise, comme le montre le graphique 9, même si elle a eu tendance à stagner au cours des trois dernières années connues. On notera toutefois que la part du chiffre d'affaires réalisée par des assureurs d'origine étrangère sur le marché français a eu tendance à décliner au cours des années de crise, en raison probablement de la saturation du marché français.

Évolution des affaires des assureurs français à l'international et des assureurs étrangers en France

Source : FFSA.

Comme le montre le graphique 10 (infra), la croissance internationale des assureurs français est passée tout autant par leur développement européen que par leur développement extra-européen, même si le nombre d'entreprises européennes ayant une filiale, une branche, une agence ou une succursale dans un autre marché européen n'a pas augmenté. La libre prestation de service dans le cadre du marché unique européen ne représente toutefois qu'une fraction marginale du chiffre d'affaires tant en France que dans les autres pays européens.

Évolution des affaires des assureurs français

en Europe et à l'international

Source : FFSA.

La recomposition des portefeuilles d'actifs

La sortie de l'immobilier, des actions

et récemment des obligations souveraines

Les assureurs et les réassureurs sont naturellement des investisseurs de long terme, au double sens qu'ils investissent dans des titres longs et qu'ils détiennent ces titres jusqu'à l'échéance, comme c'est le cas pour une part non négligeable de leur stock d'obligations souveraines, ou pour des périodes suffisamment longues, comme c'est le cas pour leur stock d'obligations d'entreprises, d'immobilier ou d'actions. Traditionnellement, les (ré)assureurs sont restés à l'écart des produits financiers exotiques. L'ampleur de l'escapade désastreuse d'AIG dans les dérivés de crédit a beaucoup surpris la profession, même si elle a été gérée par une filiale du groupe qui était une quasi-banque et non une compagnie d'assurances ou de réassurances. Jusqu'à la crise et au début de la crise, les (ré)assureurs européens étaient ainsi massivement investis en obligations souveraines, c'était eux les grands financeurs longs des États. Ils avaient aussi constitué d'importants portefeuilles d'immobilier et d'actions (contrairement aux (ré)assureurs américains qui sont presque exclusivement investis en obligations en raison d'une réglementation prudentielle pénalisante à l'égard des autres catégories d'actifs). Or, comme le montre le graphique 11, les (ré)assureurs européens se sont progressivement désengagés :

de l'immobilier à partir de la crise immobilière de la fin des années 1980 jusqu'à aujourd'hui ;

des actions à partir de la crise des valeurs des nouvelles technologies de l'information au début des années 2000, puis lors de la crise financière.

Investissement des (ré)assureurs de la zone euro

Source : OCDE.

À la suite de la crise des dettes souveraines de l'Europe du Sud, ils ont commencé à se dégager des obligations souveraines. Cette tendance s'est accélérée au cours des derniers mois en réaction à la politique de quantitative easing par laquelle la Banque centrale européenne (BCE) est devenue le principal acquéreur d'obligations d'État à toutes les échéances. L'assèchement du marché et la baisse des taux qui en est résultée, avec le passage en taux négatifs de l'essentiel de la courbe des taux servis par les titres souverains de bonne qualité, ont incité les (ré)assureurs à se détourner de cette catégorie d'actifs qui est devenue beaucoup trop onéreuse eu égard au risque de marché important qu'elle incorpore.

La baisse des taux d'intérêt a aussi incité les (ré)assureurs européens à se prémunir contre une remontée des taux jugée d'autant plus probable et imminente que les taux d'intérêt sont bas, voire négatifs. Pour cela, ils ont raccourci l'horizon de leurs investissements par rapport à l'horizon de leurs passifs d'assurance, avec pour conséquence qu'ils sont encore plus pénalisés aujourd'hui qu'hier par la politique monétaire de bas taux d'intérêt menée par la BCE et la Federal Reserve (Fed). La sensibilité aux taux d'intérêt négatifs s'est plus particulièrement accrue chez les assureurs vie européens dont les marges de manœuvre sont réduites par les garanties qu'ils ont accordées aux contrats d'épargne-vie. Comme le montre le graphique 12, les marchés financiers ont bien perçu cette sensibilité accrue.

Élasticité du rendement des valeurs d'assurance au rendement des obligations souveraines à dix ans

Sources : FMI (2016), Global Financial Stability Report, avril.

La recherche de rémunérations alternatives

dans un monde de taux nuls ou négatifs

La politique de quantitative easing et la baisse de l'ensemble des taux d'intérêt qu'elle a entraînée posent un problème sérieux aux assureurs qui sont des investisseurs de long terme. Le marché des souverains connaît une véritable bulle entretenue par les banques centrales. Il est devenu beaucoup trop coûteux, à court comme à long terme, avec des risques sérieux de moins-values. Les (ré)assureurs qui doivent veiller à alimenter leurs comptes avec un minimum de revenus financiers, surtout les assureurs vie qui ont accordé des garanties sur le capital, voire sur les rémunérations, sont incités à rechercher du rendement en accroissant leur prise de risque à l'actif. Mais, en prenant du risque financier sous la forme d'actions ou de créances sur les entreprises, ils accumulent un risque macroéconomique qui demeure fortement corrélé au risque des titres souverains et à la politique monétaire des banques centrales. On montre en effet que la valeur des actions est fortement influencée par le niveau des taux d'intérêt comme le fait clairement ressortir le graphique 13 qui présente les résultats d'un vecteur autorégressif (VAR) analysant, en variation, les interactions entre taux d'intérêt à dix ans et valorisation des actions aux États-Unis depuis 1870 (toutes choses égales par ailleurs, une hausse durable du taux d'intérêt de 100 points de base induit une baisse de la valeur des actions de 4 % à 11 % à horizon de douze mois). La même analyse vaut pour le risque de crédit.

Réponse du S&P 500 à un choix d'un écart type sur le taux d'intérêt des US Govies à dix ans (20 points de base)

Source : SCOR.

Dans ces conditions, les (ré)assureurs sont incités à rechercher des risques « alternatifs » (infrastructures, obligations catastrophes, private equity, prêts aux entreprises, etc.). Et, de fait, la part de ces actifs a significativement augmenté dans leur portefeuille, comme le montre l'évolution des « autres placements » et des « prêts » présentée dans le graphique 11 (supra). Les prêts aux entreprises peuvent être considérés comme un placement alternatif. Certes, comme les obligations d'entreprises, ils sont fortement corrélés à la situation financière et à la politique monétaire, mais, à leur différence, ils offrent de meilleures possibilités de recouvrement en cas de défaut du débiteur. Pour autant, la part ténue et tendanciellement déclinante des prêts dans le portefeuille des (ré)assureurs ne permet pas d'espérer que ceux-ci puissent, en tant qu'investisseurs, compenser une fraction significative de l'effet restrictif des nouvelles normes prudentielles bancaires de Bâle III sur le crédit des banques aux entreprises.

La contribution aux grands équilibres

macroéconomiques

La ponction accrue de la banque sur le marché des capitaux propres ainsi que la réduction du volume de crédits, auxquelles Bâle III incite, posent naturellement la question du financement de l'économie. Gouvernements et banquiers centraux ont tourné leurs espoirs vers la (ré)assurance pour combler ce gap de financement. La régulation prudentielle de l'assurance, tant au niveau européen qu'au niveau national, a ainsi adopté différentes mesures visant à alléger plus ou moins substantiellement le chargement en capital des placements des assureurs en actions, en private equity, en crédits aux entreprises et en infrastructures.

Lorsqu'on se penche sur les comptes de patrimoine en France par grande catégorie d'agents et d'actifs, entre 2008 et 2015, on s'aperçoit que la (ré)assurance a bien pris, avec le reste du monde, le relais des banques et des fonds d'investissement dans le financement de l'endettement accru des entreprises et de l'État, comme le montre le tableau 21. En fait, c'est surtout le reste du monde qui a financé l'explosion de la dette publique quand la (ré)assurance s'est plutôt tournée vers le financement des entreprises.

Variation de la situation nette

(en % du PIB)

Sources : Banque de France ; SCOR.

Quant au retrait de la banque par rapport au crédit, il s'est traduit moins par un engagement de l'assurance, qui est resté limité, que par une baisse du recours au crédit par les entreprises et les ménages. Même si le crédit aux entreprises présente un intérêt pour l'assurance, notamment en termes de recouvrement par rapport aux obligations, il n'en demeure pas moins que l'asymétrie d'information vis-à-vis des banques qui accordent ces crédits et la diversification réduite des portefeuilles de crédits aux PME ne permettent pas de leur accorder une part importante dans les placements des (ré)assureurs qui ne pourront donc jamais se substituer aux banques dans le portage de ces crédits.

Les (ré)assureurs ont aussi pris, avec les ménages et les fonds d'investissement, le relais du reste du monde et des banques dans le financement de l'économie par actions. Mais ce relais reste modeste d'autant qu'il recouvre des opérations en unités de compte, dont le risque est essentiellement porté par les ménages. De fait, tant la formule standard de Solvabilité II que la nature des opérations d'assurance, même quand elles sont de long terme, se prêtent difficilement à un engagement des (ré)assureurs plus marqué en actions en dehors des unités de compte. De ce point de vue, il est difficile de dissocier le comportement d'investissement de l'assurance-vie du comportement d'épargne des ménages et il est probablement illusoire de vouloir corriger ce dernier par le truchement de l'assurance. Ici aussi, l'assurance peut atténuer des chocs ou des évolutions, elle ne peut pas les compenser. Quant à l'assurance-non-vie, elle doit veiller à la parfaite liquidité de son portefeuille, une contrainte dont il ne faut pas sous-estimer les conséquences sur la structure du portefeuille optimal.

Le maintien de l'attractivité du secteur pour les investisseurs

Une profitabilité résiliente durant la crise

La profitabilité de la (ré)assurance a bien résisté à la dernière crise, contrairement à la crise de la fin des années 1990 (crise asiatique) et à celle du début des années 2000 (crise des valeurs des nouvelles technologies de l'information). Passé le creux de 2008-2012, qui a été moins marqué que celui des crises précédentes, la profitabilité des (ré)assureurs s'est vigoureusement redressée, ce qui lui permet de ressortir en hausse sur les deux dernières décennies comme le montre le graphique 14 (infra) qui présente l'évolution des résultats nets des entreprises de (ré)assurance françaises rapportés à leurs capitaux propres. Cela est vrai en vie comme en non-vie.

Ratio résultat net sur capitaux propres (France)

ROE : return on equity.

Source : FFSA.

En fait, l'assurance comme la réassurance couvrent des risques qui sont assez largement décorrélés des risques financiers classiques. Le graphique 15 (infra) montre ainsi qu'en (ré)assurance, les résultats techniques, liés aux passifs, et les résultats financiers, liés aux actifs, sont négativement corrélés sur les vingt dernières années en France, ce qui veut dire que les premiers ont tendance à s'améliorer quand les seconds se détériorent, et vice versa. On trouve un résultat similaire au niveau européen.

Résultats techniques (en abscisse) et financiers (en ordonnée) des assureurs français

(en % des primes)

Sources : FFSA ; SCOR.

Toutefois, sur la période récente, on a assisté, en réassurance comme en assurance-non-vie, à une combinaison relativement rare de moins bons résultats financiers, largement imputables à la politique monétaire, et de moins bons résultats techniques, imputables à la pression sur les tarifs.

La montée du capital alternatif

Cette pression sur les tarifs n'est pas endogène, mais exogène, induite par des entrées de capitaux dans le secteur de la (ré)assurance. De fait, la résilience de la profitabilité de l'assurance et la décorrélation des risques d'assurance, notamment des risques d'assurance-non-vie et de réassurance, par rapport aux risques financiers ont attiré les capitaux qui ne trouvent pas aisément à s'investir ailleurs avec des niveaux de profitabilité équivalents. Il en est résulté un accroissement des capacités de (ré)assurance, qui a pesé directement et indirectement sur de nombreux tarifs d'assurance et qui contribue à égaliser les taux de profit au niveau macroéconomique. Ces entrées de capitaux, qui correspondent donc assez largement à une réallocation macroéconomique du capital, sont imputables aux taux d'intérêt quasi nuls ou négatifs induits par la politique de quantitative easing menée par les banques centrales. Ils ont pris essentiellement la forme de capital alternatif, c'est-à-dire d'offres de capacités temporaires, typiquement de l'ordre de trois ans, qui peuvent être reprises et réallouées à l'échéance, en fonction des conditions économiques et financières, notamment en fonction du maintien ou non de la politique monétaire accommodante actuelle. De fait, le succès du capital alternatif, dont le graphique 16 présente l'historique au niveau mondial, est avant tout imputable aux politiques monétaires actuelles et devrait se tasser avec la normalisation de celle-ci.

Capital alternatif en (ré)assurance

Source : FMI (2016), Global Financial and Stability Report, avril.

Conclusion

Nous ne sommes probablement pas au bout des changements qui vont redessiner l'assurance et la réassurance. De nouveaux défis s'ajoutent aux précédents, avec la potentialité de révolutionner le secteur.

Le modèle de l'assurance-vie va devoir être repensé non seulement parce que la politique monétaire de quantitative easing oblige à concevoir de nouveaux produits qui puissent absorber des périodes relativement longues de taux d'intérêt nuls ou négatifs, mais aussi parce que la fortune des produits actuels d'épargne-vie a reposé très largement sur la baisse tendancielle des taux d'intérêt sur une longue période et sur le décalage que celle-ci introduisait entre la rémunération du portefeuille d'actifs des assureurs existants et la rémunération offerte par le marché. Or nous touchons à la fin de cette période de baisse continue des taux. L'adaptation des produits n'a pas encore réellement pris place : ainsi la part des primes en unités de compte par rapport aux primes en euros n'a-t-elle guère augmenté durant la crise, en raison de la méfiance accrue des assurés vis-à-vis des produits à plus forte volatilité. Cette part s'élèvait à 32 % en Europe et 16 % en France en 2013, contre respectivement 35 % et 19 % en 2004. Il est clair que la fin de la baisse des taux et le caractère de plus en plus imprévisible de la politique monétaire constituent un défi majeur non seulement pour l'assurance-vie, mais aussi pour tous les gestionnaires d'actifs de la (ré)assurance qui ont, comme nous l'avons vu, d'ores et déjà commencé à restructurer leurs portefeuilles d'actifs en conséquence.

De même, la couverture du risque de dépendance reste partielle et insuffisante, alors même que les effectifs de personnes dépendantes croissent rapidement avec le vieillissement de classes d'âge plus nombreuses. C'est un marché d'avenir important qui demande à la fois de l'imagination de la part des assureurs et de la flexibilité de la part des pouvoirs publics. En France, la promesse politique d'un cinquième régime de sécurité sociale dédié à la dépendance a nourri, dans l'esprit des baby boomers, l'espoir de bénéficier d'une couverture financée par les générations plus jeunes et leur a retiré toute incitation à s'assurer. Il faut espérer que les pouvoirs publics débloquent prochainement cette situation et procurent ainsi une assise durable au développement de ce marché.

Le blocage des pouvoirs publics par rapport à l'accès et à l'utilisation des données personnelles par les assureurs en vue de proposer des offres mieux adaptées aux besoins des assurés maintient le secteur dans un état de sous-développement technique qui fige les positions concurrentielles. L'évolution inévitable des pouvoirs publics à ce sujet pourrait conduire à une importante redistribution des cartes dans le secteur.

La digitalisation constitue aussi un défi important pour les (ré)assureurs. Même si elle n'a pas la même potentialité disruptive que dans d'autres secteurs de l'économie, elle devrait néanmoins imposer d'importantes adaptations aux acteurs du secteur :

les marchés bifaces sont ainsi susceptibles d'altérer significativement les conditions d'accès des assureurs directs aux clients ;

les objets interconnectés devraient inciter à redessiner certains produits, notamment en assurance auto ;

la robotisation des nombreuses tâches intellectuelles routinières encore gérées par des emplois qualifiés devrait modifier la nature des recrutements.

Enfin, l'univers des risques s'étend pour la société dans son ensemble comme pour la (ré)assurance qui est confrontée notamment à l'explosion du cyberrisque, à la complexification de la responsabilité civile et au changement climatique, etc., autant de défis qui sont susceptibles de modifier profondément le paysage du secteur.

Ces révolutions vont probablement remodeler l'assurance pour lui permettre de mieux absorber les chocs subis par les assurés. Mais l'opération d'assurance restera ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une opération microéconomique de couverture des risques souscrits. Si elle peut contribuer à atténuer les déséquilibres macroéconomiques du financement de l'économie en assurant, notamment dans le cadre de l'assurance-vie, une allocation plus optimale de l'épargne des ménages, pour autant que ceux-ci le veuillent bien, il n'en demeure pas moins que sa fonction sociale, contrairement à celle de la banque, n'est pas d'abord macroéconomique et qu'elle ne pourra jamais se substituer à la banque ou aux ménages quand ils sont défaillants du fait d'incitations inadaptées.